森のお祭りが近づいてきたね。

焼きそばの屋台をひらくにあたって、焼きそばの品質を管理するための手続を予め決めておこう。手続を挙げてよ。ぼくが文字起こしするから。

高品質な焼きそばを目指すなら、もっと主体的に品質管理に取り組むほうがいいな。

「監査に関する品質管理基準」で導入されている「リスク・アプローチに基づく品質管理システム」を参考にしよう。

平成17年に設定された「監査に関する品質管理基準」は令和3年(2021年)に大きく改訂され、リスク・アプローチに基づく品質管理システムが導入されています。

この記事では、公認会計士 のそのそ が、「監査に関する品質管理基準」の改訂について、その経緯と概要をわかりやすく説明します。

- 「監査に関する品質管理基準」の改訂経緯

- リスク・アプローチに基づく品質管理システムの概要

「監査に関する品質管理基準」の改訂経緯

少し前にキャベツが不作だった時があったでしょ。

小ぶりなキャベツが高値で売られていたね。

短期間で値段が変動したからびっくりした。

それと同じで、経済社会を取り巻く環境は早いスピードで変化しているんだ。

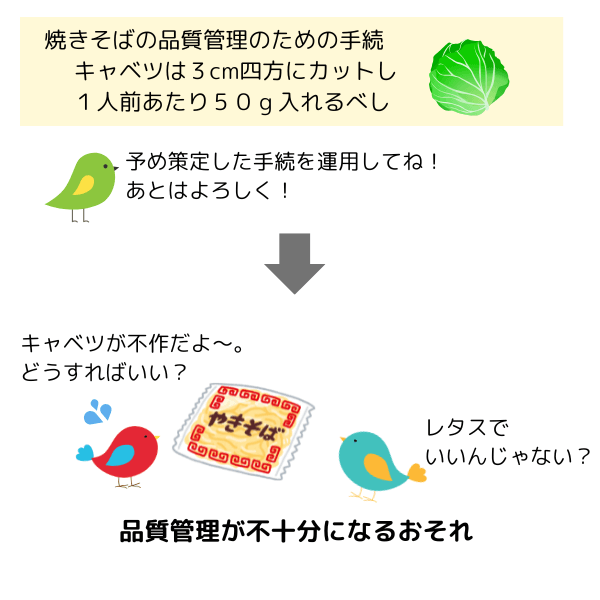

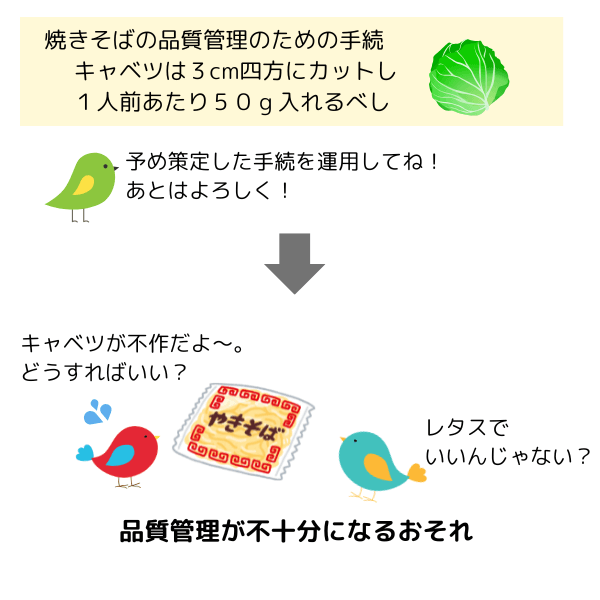

「予め一定の品質管理の方針や手続を策定しておき、それを運用する」という品質管理の場合、環境の変化に柔軟に対応できない可能性があるよ。

「監査に関する品質管理基準(以下、「品質管理基準」)」は平成17年に設定されたものです。

品質管理基準の設定から長期が経過し、経済社会を取り巻く環境変化はさらに早くなりました。当然、監査業務にも変化が生じています。監査事務所による監査の品質管理も、経済社会の変化に対応できるよう、見直しが求められるようになりました。

従前の品質管理基準の下では、監査事務所は「予め定められた一定の品質管理の方針及び手続を策定し、運用する」という品質管理を求められていたんだけれど、そうした在り方に関して、次のような課題が指摘されるようになったんだ。

- 不十分な品質管理体制

・監査事務所のトップが監査品質にコミットしておらず、品質管理体制を構築するためのリーダーシップを十分に発揮していない

・人的資源を十分確保していないなど、監査リスクに見合った組織的監査体制を構築できていない

・監査現場の現状把握や連携体制の整備が十分でなく、リスクの高まった監査業務へのサポートが不十分である - 中小規模監査事務所における品質管理体制が、その規模や実態に即していない

(中小規模監査事務所では、基準の柔軟な適用を図るべきである)

リスク・アプローチに基づく品質管理システム

上記の課題に対処するには、監査事務所が、実施する業務内容や監査事務所の状況を考慮したうえで、監査品質に影響を及ぼす可能性のあるリスクを積極的に識別し、監査事務所として主体的に品質管理に取り組む必要があります。

こうした認識のもと、令和3年に品質管理基準が改訂されました。

改訂により導入されたのが、「リスク・アプローチに基づく品質管理システム」だよ。

リスク・アプローチに基づく品質管理システム:

監査事務所自らが、品質管理システムの項目ごとに達成すべき品質目標を設定し、当該品質目標の達成を阻害しうるリスクを識別して評価を行い、評価したリスクに対処するための方針又は手続を定め、これを実施するという品質管理のしくみ

つまり、より積極的に品質管理上のリスクを捉えて、そのリスクに対処し、品質管理体制を改善するというサイクルを回していくんだね。

また、国際的にも品質管理に関する基準について同様の見直しが行われており、令和3年の品質管理基準の改訂は、それとの整合性を確保するものでもありました。

令和3年改訂の前文を一読しておこう!

一 経緯

(前段省略)・・・監査に関する品質管理基準(以下「品質管理基準」という。)は、監査事務所による監査業務の質を合理的に確保するため、平成17(2005)年に設定されたが、既に相当の期間が経過しており、その間、経済社会を取り巻く環境変化が加速し、監査業務にも変化が生じている。このような状況において、監査事務所による監査の品質管理も経済社会の変化に対応できるよう見直しが求められている。

監査事務所による監査の品質管理においては、監査事務所の最高責任者が、品質管理体制を構築するためにリーダーシップを発揮することや、監査リスクに見合った組織的監査を実施する体制を構築することが重要である。しかし、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の検査においては、最高責任者のリーダーシップの発揮等が必ずしも十分でないとの指摘もなされている。

国際的にも、監査事務所の最高責任者による積極的な品質管理への関与が求められている。一方で、中小規模監査事務所による品質管理に関する基準の柔軟な適用といった、我が国と同様の課題が認識されてきた。このような課題に対処するため、国際的な品質管理に関する基準においては、監査事務所が、実施する業務内容や監査事務所の状況を考慮した上で、監査品質に影響を及ぼす可能性のあるリスクを積極的に識別し、監査事務所として主体的に対応するリスク・アプローチが導入されている。

このような状況を踏まえ、我が国においても、監査事務所が、一層積極的に監査品質の向上に取り組むことが求められる。そのためには、監査事務所が、あらかじめ定められた一定の品質管理の方針及び手続を策定し、運用する従来の品質管理から、より積極的に品質管理上のリスクを捉えて、当該リスクに対処し、品質管理体制を改善するサイクルを組織内に有効に展開する品質管理へと変えていく必要がある。(以下省略)

二 主な改訂点とその考え方

1 リスク ・アプローチに基づく品質管理システムの導入

現行の品質管理基準では、監査事務所に対し、あらかじめ定められた一定の品質管理の方針及び手続の整備を求めてきた。これに対して、今回の改訂では、監査事務所自らが、品質管理システムの項目ごとに達成すべき品質目標を設定し、当該品質目標の達成を阻害しうるリスクを識別して評価を行い、評価したリスクに対処するための方針又は手続を定め、これを実施するという、リスク・アプローチに基づく品質管理システムを導入することとした。これにより、監査事務所が、経済社会の変化に応じ、主体的にリスクを管理することで、質の高い品質管理を可能とすることとしている。(以下省略)

品質管理システムの構成

改訂後の品質管理基準においては、監査事務所は、次の項目からなる品質管理システムを設けなければなりません。

- 監査事務所のリスク評価プロセス

- ガバナンス及びリーダーシップ

- 職業倫理及び独立性

- 監査契約の新規の締結及び更新

- 業務の実施

- 監査事務所の業務運営に関する資源

- 情報と伝達

- 品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス

- 監査事務所間の引継

細かい内容は割愛するけれど、「監査事務所のリスク評価プロセス」が改訂の要諦と考えられるね。

監査事務所のリスク評価プロセスは、次のようなプロセスを指します。

- 品質管理システムの項目ごとに、品質目標を設定する

↓ - その品質目標の達成を阻害しうる品質リスクを識別して評価する

↓ - 評価した品質リスクに対処するための方針又は手続を定め、実施する

このプロセスによって、主体的な品質管理が行われるんだね。

監査事務所は、品質管理システムの各構成要素に関し、具体的な品質目標を設定します。

【それぞれの構成要素に関する具体的項目について品質目標を設定】

・ガバナンス及びリーダーシップ

・職業倫理及び独立性

・監査契約の新規の締結及び更新

・業務の実施

・監査事務所の業務運営に関する資源

・情報と伝達

・監査事務所間の引継

たとえば、「業務の実施」に関する品質目標としては、

・ 監査実施の責任者及び監査業務に従事する補助者による責任ある業務遂行

・ 補助者に対する適切な指揮、監督及び監査調書の査閲

・ 職業的専門家としての適切な判断並びに懐疑心の保持及び発揮

・ 監査業務に関する文書の適切な記録及び保存

に関する目標を含めるものとされています。

監査業務の質を合理的に確保するうえで必要と判断されるなら、品質管理基準で示されているもの以外の品質目標も設定することが求められるよ。

「○○に関する品質目標だけを設定すればよい」というのではなく、主体的に目標設定するんだね。

品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス

リスク・アプローチに基づく品質管理システムの整備・運用が有効に行われるには、それに関する情報をキャッチして、改善すべき点を改善していくことも大切だよね。

リスク・アプローチに基づく品質管理システムの整備及び運用が適切に行われるためには、品質管理システムの整備及び運用の状況に関する情報を適時に把握し、識別した不備に適切に対処するモニタリング及び改善プロセスが重要です。

品質管理システムのモニタリング

「モニタリング」って監視カメラでも設置するの?

日本語にすると「監視活動」だけれど、品質管理システムの整備や運用の状況に関する情報を継続的に収集して評価する活動という意味合いだよ。

品質管理システムに関するモニタリングは、日常的なモニタリング活動(日常的監視)と定期的なモニタリング活動とを組み合わせて行います。

監査事務所は、定期的なモニタリング活動として、「完了した監査業務の定期的な検証」を行うことが求められます。

「完了した監査業務の定期的な検証」は、あくまでも”完了した”監査業務の適切性について、品質管理の観点から事後的に検証するもので、監査業務に係る審査とは別のものだよ。

監査業務に係る審査は、監査チームが行った重要な判断や到達した結論について、”意見の表明前に”客観的に評価するものだもんね。

監査事務所は、完了した監査業務の定期的な検証の対象として、どの監査業務及びどの監査責任者を選定するかを判断しなければなりません。この際、監査責任者ごとに少なくとも監査事務所が定めた一定期間ごとに一つの完了した監査業務を選定します。

監査チームのメンバー又は審査担当者が、その監査業務の検証を実施することは認められません。

審査も含めた監査業務の適切性を事後的に検証するものだから、その監査業務の監査チームや審査担当者とは別の、客観的な立場の者が検証するということだね。

綿密なモニタリング体制だな~。

品質管理システムの改善プロセス

監査事務所は、モニタリングや外部検査などから得られた発見事項を評価し、品質管理システムに不備が存在するかを判断します。

識別された不備については、その根本原因を調査し、不備が品質管理システムに及ぼす影響を評価することによって、不備の重大性及び影響を及ぼす範囲を分析します。

この分析の結果を踏まえ、不備に対処する改善活動を実施します。

品質管理システムに不備がある場合には、その本質的な原因を調査・分析して、それを踏まえて品質管理システムを改善するということだね。

品質管理システムの評価

監査事務所の品質管理システムに関する最高責任者は、少なくとも年に一度、基準日を定めて品質管理システムを評価し、当該システムの目的が達成されているという合理的な保証を監査事務所に提供しているかを結論付けることが求められます。

この評価の結論や結論に至った理由を含む品質管理システムの状況などについては、利害関係者が監査事務所の監査品質を適切に評価できるよう、各監査事務所において公表することが望ましいとされています。

大手監査法人は、監査業務の品質に対する利害関係者からの信頼を維持・向上させるために、「監査品質に関する報告書」などを発行しているよ。こうした媒体で公表されているから、見てみよう!

有限責任監査法人トーマツ「監査品質に関する報告書2024」P.61より抜粋

【品質管理システムの目的と評価結果】

(前段省略)

当法人は、品質管理システムの不備を識別するための基礎を提供するモニタリング活動を実施するとともに、不備が識別された場合には、その重大性と広範性を評価し、根本原因に応じて識別された不備に対処するための是正措置を講じております。当法人の品質管理システムに最終的な責任を有する代表執行役は、これらのプロセスの結果を踏まえて、2024年5月31日を評価基準日とする評価を実施した結果、当法人の品質管理システムは、その目的が達成されているという合理的な保証を当法人に提供していると結論付けております。(以下省略)

◆まとめ◆

・従前の「監査に関する品質管理基準」の下では、監査事務所は、あらかじめ定められた一定の品質管理の方針及び手続を策定し運用するという品質管理を求められていた。しかし、品質管理体制が不十分な場合があるとの指摘や、中小規模監査事務所については基準の柔軟な適用を図るべきであるという課題があった。

・上記の課題に対処するとともに、国際的な品質管理に関する基準との整合性も確保するため、「監査に関する品質管理基準」が改訂された。リスク・アプローチに基づく品質管理システムが導入され、より主体的な品質管理が行われるようになった。

・リスク・アプローチに基づく品質管理システム:監査事務所自らが、品質管理システムの項目ごとに達成すべき品質目標を設定し、当該品質目標の達成を阻害しうるリスクを識別して評価を行い、評価したリスクに対処するための方針又は手続を定め、これを実施するという品質管理のしくみ

主体的な品質管理が大事ってことだね!

よし!・・・「お祭りで、シャキシャキの野菜が入った焼きそばを提供する」という品質目標を設定する。

シャキシャキかどうかをチェックするため、「ぼくが30分に1回味見をする」という手続を実施する!

その主体性を、勉強でも発揮できればなぁ。

資格試験対策の本だけれど、経済学をさっと勉強したい人にもおすすめ!

のそのそ はこの本の旧版を持っているよ。